Molekulare Küche – vom Sternerestaurant ins Klassenzimmer

Aus MINT Zirkel (Ausgabe September 2025, Seite 9)

Von Dr. Peter Steurer, Prof. Dr. Katja Maaß und Dr. Oliver Straser

Die molekulare Küche, die ihren Ursprung in der Spitzengastronomie hat, bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Zubereitung und Präsentation von Speisen. Ein bekanntes Beispiel sind Alginatperlen, die als „Fruchtkaviar“ bekannt wurden und heute bei Jugendlichen in Bubble Tea als „Popping Boba“ große Beliebtheit genießen. Abgesehen von derartigen spielerischen Aspekten hält die molekulare Küche jedoch auch praktische Anwendungen bereit, etwa im Bereich Gesundheit und Pflege. Im Klassenzimmer verbindet sie kulinarische Kreativität mit naturwissenschaftlichem Lernen und macht Chemie im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.

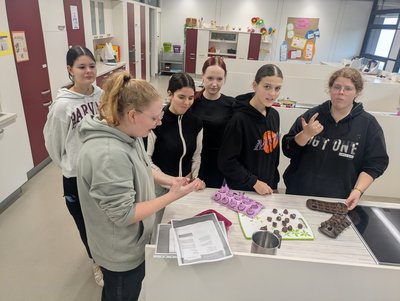

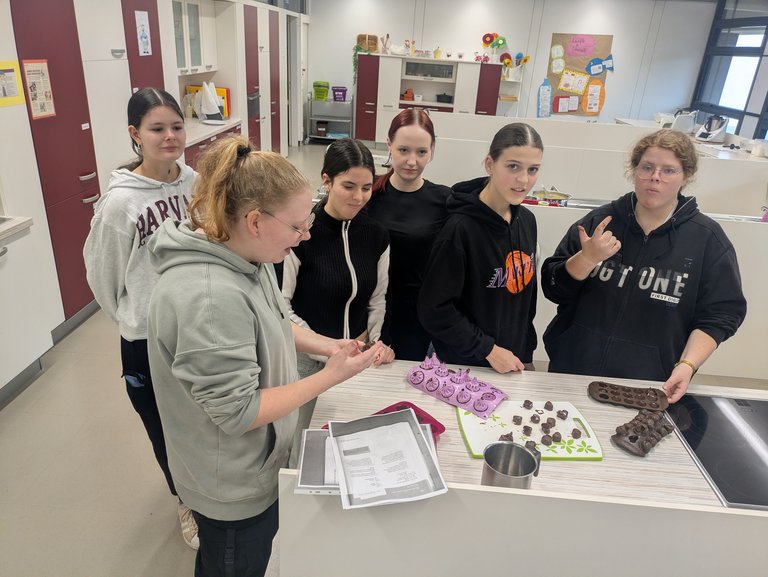

Ein praxisnahes Beispiel liefert ein Projekt an den Beruflichen Schulen Wolfach. Dort erprobten Schüler:innen der

9. Klasse im Fach Hauswirtschaft Methoden der molekularen Küche im Zusammenhang mit Dysphagie, also Schluckbeschwerden. Davon sind rund fünf Millionen Menschen in Deutschland betroffen, insbesondere ältere Personen. Ziel des Projekts war es, Lebensmittel so zuzubereiten, dass sie sicher geschluckt werden können, ohne dabei auf Genuss oder Ästhetik zu verzichten.

Molekulare Küche und Dysphagie

Menschen mit schwerer Dysphagie benötigen beispielsweise eingedickte Getränke, um ein Verschlucken und Eindringen von Fremdkörpern in die Atemwege und eine damit einhergehende Lungenentzündung zu verhindern. Je stärker die Schluckbeschwerden, desto viskoser müssen die Getränke sein. Die Eindickungsmittel dürfen sich nicht bereits mit dem Speichel wieder zersetzen. Im Magen-Darm-Bereich soll die Flüssigkeit dafür jedoch schnell

wieder freigegeben werden.

Impulse für den Unterricht

Zunächst wurden die Thematik und der Begriff der Viskosität schülertauglich behandelt. Anschließend führten die Jugendlichen einfache Tests zur Viskosität von Flüssigkeiten durch, etwa den IDDSITropftest. Hierfür wurden lediglich eine 10-Milliliter-Spritze ohne Kolben und eine Stoppuhr benötigt. Als Testflüssigkeiten eignen sich sowohl kommerzielle Eindickungsmittel als auch Xanthan- oder Stärkelösungen. Während eine physikalische Definition der Viskosität hier nicht zielführend wäre, ist der Zusammenhang zwischen Durchlaufgeschwindigkeit und Viskosität auch für die Schüler:innen einfach zu erkennen.

Anschließend wurde ein Menü gekocht, bei dem alle Komponenten püriert und mithilfe von Bindemitteln in eine ansprechende Form gebracht wurden. Das Ergebnis: Gerichte, die optisch kaum vom Original zu unterscheiden waren, aber ein deutlich geringeres Risiko des Verschluckens bargen.

Nachdem die Schüler:innen ihre Produkte verkostet hatten, wurden an einem nachgelagerten Termin mehrere Senior:innen mit Schluckbeschwerden vom Seniorenzentrum am Schlossberg in Hausach zum Essen an die Berufsschule in Wolfach eingeladen und bewirtet. Das Menü, bestehend aus Bratwurst mit Kartoffelrösti und Vichy-Karotten sowie Softschokolade mit Joghurt-Zimtschaum wurde durchweg positiv angenommen.

Bezug zwischen Naturwissenschaft und Alltag

Das Projekt verdeutlicht, wie die molekulare Küche fächerübergreifend eingesetzt werden kann. Chemische und physikalische Phänomene – Gelierung, Viskosität, Wechselwirkungen von unterschiedlich geladenen Ionen – werden praktisch erfahrbar und mit sozialen Fragestellungen wie Ernährung im Alter verknüpft. Damit eignet sich das Thema sowohl für berufsbildende als auch für allgemeinbildende Schulen, etwa in Projekttagen oder im

Rahmen von MINT-Angeboten.

Zudem kann ein Bezug zwischen naturwissenschaftlichen Ideen und realen

Problemen hergestellt werden. Schüler:innen können für Probleme außerhalb ihrer Alltagserfahrung sensibilisiert werden, eventuell auch als Vorbereitung oder Nachbereitung zu Sozialpraktika oder „Compassion“-Projekten.

Auch kleinere Experimente lassen sich leicht in den Unterricht integrieren:

- Fruchtspaghetti aus Fruchtsaft und Agar-Agar

- schnittfeste Getränke, die in Orangen oder Zitronen serviert werden

- die Herstellung von Alginatperlen, die Schüler:innen aus dem Alltag kennen

Diese Experimente sind einfach umzusetzen, aber trotzdem faszinierend. Durch den Bezug zum Bubble Tea sind Schüler:innen insbesondere bei der Herstellung der Alginatperlen mit Begeisterung dabei.

Neben dem Wow-Effekt entsteht so ein Anlass, die Eigenschaften von Lebensmittelzusatzstoffen und deren Einsatz in verarbeiteten Lebensmitteln zu thematisieren. Viele Schüler:innen, aber auch Lehrkräfte sind überrascht, dass aus der Anwesenheit von E-Nummern in der Zutatenliste keine Aussage über die Gesundheit eines Lebensmittels gemacht werden kann: Es obliegt den Herstellern, die Zutaten je nach Gusto als E-Nummer, mit chemischem Namen oder Trivialnamen anzugeben. Überraschend für viele ist beispielsweise, dass E101, Riboflavin und Vitamin B2 identisch sind – ein guter Einstieg, um Vorurteile zu reflektieren.

Fazit

Die Themen Nahrungsmittelzubereitung, Ernährung und Gesundheit eignen sich perfekt zur Durchführung von fächerübergreifendem Unterricht mit MINT-Themen. Gerade die neuen Trends zum Einsatz von Techniken aus der Molekularküche im Bereich der Pflege zeigen die Verbindungen zwischen den einzelnen Fachbereichen auf. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Frau Haas von den Beruflichen Schulen Wolfach für ihr Engagement in

dem Projekt und den direkten Kontakt zu der Pflegeeinrichtung.

Molekulare Gerichte selbst herstellen

Es gibt mindestens drei Herangehensweisen, um pürierte Kost in Form zu bringen:

- Universalgeliermischungen ermöglichen es, nahezu jedes flüssige Ausgangsmaterial

wieder formstabil zu machen. Die Produkte werden nach kurzem Aufkochen in Formen gegossen. - Spezielle Geliermittel können abwechslungsreichere Texturen erzeugen; hier kommen etwa Gellan (High Acyl), Xanthan, Agar-Agar, Carragene oder auch Gelatine zum Einsatz.

- Klassische Bindeverfahren unter Nutzung von Ei, Sahne oder Stärke können ebenfalls

zum gewünschten Ergebnis führen.